| 【目次】 前p1-1<<【p1-2】>>次p1-3 2.縄文人と弥生人 (1)縄文人 13000年〜23000年まで続いた縄文時代は、大陸とは海で隔てられていた。縄文時代以前に大陸と陸続きだったと きには、東南アジアから日本列島にいたる太平洋岸に、当時から同じような特徴をもった人々が住んでいた。 縄文人の祖先はもともと日本列島およぴその周辺に住んでいたと解釈されている。2300年前の弥生時代の渡来民 は、日本にいた縄文人と同じような顔した東アジアに住んでいた南方モンゴロイドが次第にシベリヤ地方に拡大 し、約二万年前には雫五〇度にもなる厳寒の気候に曝れて、体温の発散を防ぐために、身体はずんぐりし、手は短 くなった。 また凍傷を防ぐために、鼻は低くなり眉や髪も少なくなった。やがて5000年ほど前、このモンゴロイドがトナカ イを捕り尽し、シベリヤから拡大し始めた。彼らは中国北部で農耕技術を学び、北東アジアの大部分に浸透してい った。 2300年前には、中国南部の水田稲作技術ともに、ついに日本列島にやってきた。 すなわち、彼等こそが、弥生時代を切り開いた渡来民、いわゆる弥生人である、と説明されている。 (国立科学博物館人類部長・馬場修男) 約2300年前に日本の中央部に渡来してきた弥生人は進んだ金属器や、水田稲作の技術もっていたために、人口を 急速に増やして、在来の縄文人を北と南に追いやって、またたく間に広がって行った。渡来弥生人の力も日本の 周辺部まではなかなか及ばなかったが、吉野にも到着して在来の縄文人と混血したり追い出したかどうかは判らな い。 吉野の稲作の起源は不祥出あるが、おそらく弥生時代の渡来人に拠るものではなくて、外部からの持ち込みによ るものであるものと想像される。 縄文時代の吉野には、今回発見された、遺跡に住んでいた縄文人が居たかどうかは分からない。この風越山の 山麓には、桧、堪、くさ槙、栂、榧、などの針葉樹と桂、トチ、クルミ、ナラ、票、小梨、ズミ、シナノ木、ド ロ柳、ナツグミなどの落葉広葉樹、フジ、葛、山葡萄、サルナシ、アケビなどの蔓、ゼンマイ、ワラビ、ウド、 フキ、ウルイ、ミズナ、ヨメナ、アサヅキなどの食用野草も繁茂していて林相は「みっさ」の宮林の様な極相に達 していた。 木の実や昆虫などが豊富なため野鳥も多く、鹿、ウサギ、猪、熊、ムササビ、猿、狐、狸、などの獣類も数多く 棲息しており、秋になると木曾川やその支流には鮭や鱒が遡上し、その他の小魚類なども、いまでは想像出来な いほど数多く住んで居り、狩猟・採取の生活をするためには、豊かな環境の良い土地であったものと想像される。 このころの衣装は、鹿の皮が主体で、後になって、葛やシナノキなどの植物繊推で織った布を加工して纒ってお り、狩りは、落とし穴や弓矢、撥ね罠、糯、などによって捕獲していたものと思われる。主食は、ソラミ(ドン グリ)トチなどを水で曝しあく抜きをしていた。 また栗、クルミ、グミ、サルナシ、アケビ、山葡萄、小梨、ワラビ、ゼンマイ、なども食していた、後の時代に なると、葛の根っこから澱粉を採ったり、ヒエ、アブラエ(今の御幣餅につけるエ)真芋(里芋)ソバなども食っ ていたらしい(考古学の本による)。 縄文人の人骨を調べるとアイヌの人とそっくりであるらしい、当時の平均寿命は35歳くらいで、50歳では大長老 、女の人は20年間に5人くらいの子供を生んだ(4年で乳離れしてから次の子供を生む)が半分以上の子供が15 歳くらいまでに死んだので、人口はなかなか増加しなかった。 |

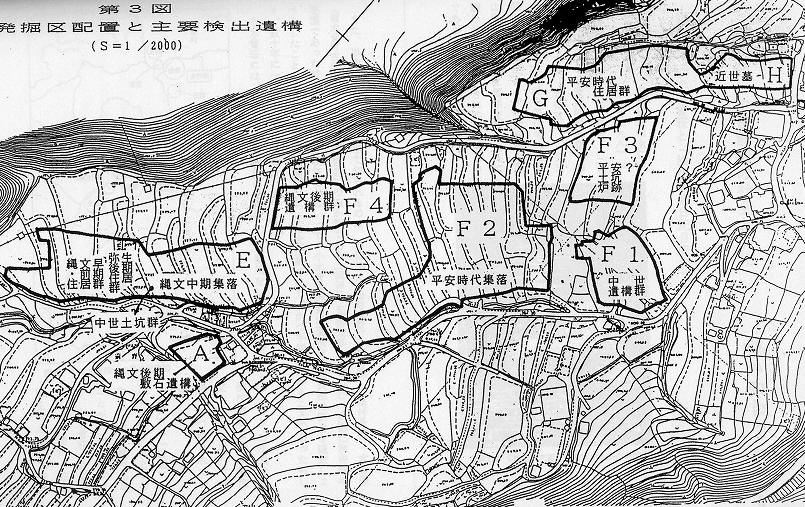

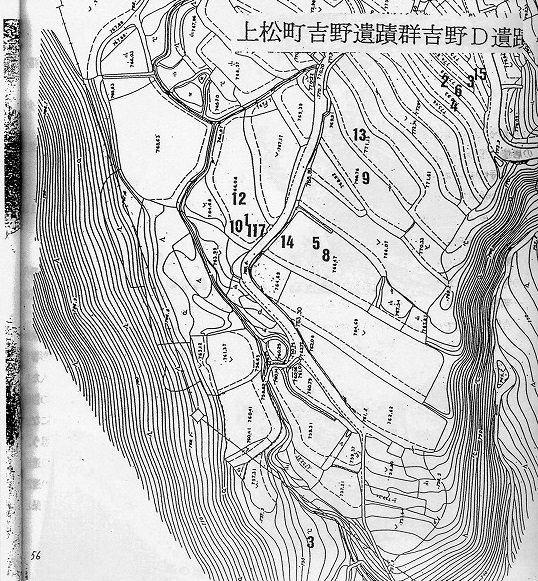

| 関連記事:(1-5a)(1-6a)(1-7a)(3-地図1)(3-地図2) [1]発掘区と主要検出遺溝地図   [2]場所別の遺跡・遺物状況 平成8年6月〜平成9年12月の間に行った「上松町吉野遺跡郡発掘調査」によって、次の遺跡・遺物が発掘された。 【1.D遺跡、 (前野の古)】 ・住居跡 ・縄文時代早期後半の竪穴住居址 一軒 (6500年前) ・縄文時代中期後半の竪穴住居址 一軒 (4500年年前) ・平安時代の掘立柱建物 一棟 ・平安時代の竪穴住居址 一軒 ・出土遺物、・縄文時代→土器・石器 (押型文土器、関東地方の土器)(打石器、摩石、鏃、石皿 など) ・平安時代1陶磁器・鉄器 ・中世 陶磁器 【2.A遺跡】(溝口の下) ・縄文時代後期→敷石遺構 一基 【3.E遺跡】 ・縄文時代早期→竪穴住居跡 二軒(はばたの下のいすぎ沿い)(7000年前) ・ 〃 前期→竪穴状遺構 一 (6000年前) ・ 〃 中期→竪穴状遺構 二十三(5000年前) ・弥生時代後期→竪穴状遺構 六 ・平安時代 →竪穴状遺構 一(1200〜800年前) 【4.F遺跡】(「はばた」の中から大畑・田沢の下) ・縄文時代中期→竪穴住居跡 一軒 ・縄文時代後期→竪穴住居跡 一軒 ・平安時代 →竪穴状遺構 八軒 ・縄文時代後期→掘立柱建物 一棟 ・平安時代 →掘立柱建物 一棟 ・中世 →掘立柱建物 三棟(800〜450年前) ・炉跡 → 十基、・土抗、土穴 →二百 【5.G遺跡】(横道の下から「こまいし」まで) ・縄文時代早期→竪穴住居跡 一軒 ・平安時代 →竪穴状遺構 五軒 【6.H遺跡】(横道のすぐ下) ・近世 → 木棺墓 一基 [3]出土遺物の所見 以上は、平成9年10月までの 2年間わたり行った吉野の下半分の調査結果でふり、縄文早期から近世までの( 8000〜 130年前)約7000年に亙り途切れる事なく連続して人が住み着いていたことが判明した。 ◆E・F遺跡では竪穴状遺構多数の他に上杭・小穴が650基発掘された、これは竪穴住居、掘立柱建物、の跡であ り、鍛冶屋跡、井戸の跡などと思われるものも含んでいた。 ◆縄文時代早期(6000年前)の住居地は、7.5m×6m皿の長方形、中期のものは径4mの円形の竪穴住居地であった と報告されている。平安時代の竪穴住居ついては詳かでなく苦かでなく、その後の土台のある木造石屋根の家に 変わる間住居形式やその変遷などについても今のとこ不祥である。 ◆E遺跡の縄文早期と中期遺跡の何には木曽では少ない弥生時代後期竪穴住居郡が集中して分布しており、また 、縄文時代後期未の住居跡も見つかっている。と報告されている。 此のことは、縄文人(進化した和人)と弥生人(渡来人と混血した人)が同時期に共存していた可能性と縄文時 代から棲み続けていた和人が弥生文化を取り込んだ可能性も考えられ、考古学などの上で重大な発見があったこ とになるものと思われ、最終叙沓が待たれる。 ◎ひとつの土地で縄文時代、弥生時代をへて平安時代、江戸時代までずっと遺跡によってたどれる土地はそう多く はない。 もらろん現代の吉野の人達のご祖先をどの時代まで溯れるかの問題はあるが。今までは触れられることがなかっ たこの地は、狩猟一・採取時代から現代に至るまで絶える事なく、ささやかな営みを継続してい一た事実がやが て明らかになるようになった。 |

| a href ="#">【ぺージTop】 前p1-1<<【p1-2】>> 次p1-3" |