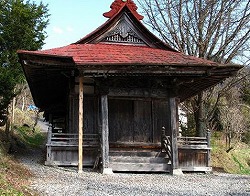

| 【目次】 前p1-7<<【p1-8】>>次p1-9 8-5 その他の文学関連 (1)福島関所跡の碑文 何とみごとな山川の固めであろう。 開所の門は河のほとりに聳えている。 しかし今日はもはや閉ざす必要もない。 往き来する旅人は皆これ太平の世の人達だから。 山良由 「(ヨシタカ)のこと。山村家九代当主。郷土主出版社・今田哲夫著・山村蘇門による」 矣山河国 (矣は「イ」と読む) 開門傍水濱 只今何用閉 来往太平人 木曾福島の崖に立つ関所跡の碑の背面には、この五言絶句の詩が刻んである。山良由は山村良由のことことで、 木曾福島の代官職である。 (2)東野阿弥陀堂連句 《写真a》 東野阿弥陀堂の連句と俳句の奉納額。これは文政五年三月にお堂の落慶法要の時に萩原の旭松亭連によって掲げ られたものと記されている。俳句の一部を次に転軋する。(上松町・郷土研究会報・第7号による) ・縁日にさき賑ハふ桜かな (倉本、齢芽)沢木佐平 ・明き樽は梺に寝せつ山桜 (倉本、花詠)沢木五兵衛−慶応四年七十七で亡<なった ・老木ほどあってつやよき山桜 (上松、慶翠)小松庄兵衛 ・さくら咲くや茶店の出来る梺道 (上松、柳波)大黒屋友七 ・もふせんの魁もあるさくらかな (子サメ、遊鳥)林 春司 ・山幾つこえて遊ぶや桜狩り (上松、湖柳)大黒屋松七 ・細道へ枝折のさくや山桜 (上松、梅裏)笹屋弥惣八 ・小原女の柴に咲たり初桜 (上松、紫雲)長沢主水 ・こかげ見て敷もふせんや遅桜 (上松、柳枝)小松源兵衛 ・酔ふして寝る人もあり夕桜 (上松、寄柳)富屋助蔵 ・ふっと出てけふも桜に暮らしけり (上船、巴竜)白木屋彦一 文化・文政の頃は町人文化の最盛期で、木曽でも代官山村風兆をはじめ、多数の俳人がいたらしい。 文政五年(1822)今から178年前のことである。上松や寝覚から東野へ行くには、吉野を通って行くか、荻原か ら上がるかして行ったものと思う。 その頃はと桜と言えば山桜のことで、染井吉野や八重桜はまだなかったことと思われる。三月とあるが、陰暦の 三月は、今の四月に当たり、風越山の麓では山桜が咲き始めていた頃である。 (3)刈り干しと吉野草刈唄 《関連リンク》 吉野では大昔から昭和二十年代まで各家で木曽馬を三頭か四頭ぐらい飼っていた。 堆肥を作るため馬に草を踏ませていた。夏の間は朝飯まえに草刈りをして刈った草は馬の背につけたり背負って 掃ったものである。 また朝から夕方まで一日中草刈りをするのに、秋彼岸まえの「夏草」と彼岸過ぎの「刈りぽし」とがあった。い ずれも風越山へでかけて、村中揃って草刈りを行った。刈った草は束ねて転がして降ろし、馬の背に付けたり、背 負ったりして持ち帰った。 後には集りやという中継場所から鉄線の釣瓶に懸けて一気に降ろした。この骨の折れる仕事も、村中の人が大勢 そろって唄いながらしていると労働の」苦しさもまぎれて楽しいものであった。 「草刈り唄」はこのような時に 唄った唄である。 唄の節回しは王滝杵の甚句に良く似ている。 草をヤー刈るかよ風越山で どうぞ交じりの荒らし草 (どうぞ=草の名) 草刈りても桔梗花残せ 桔梗は女子の緑の花 草をヤー刈るにも鎌二丁欲しや 俺と貴女の相刈りに (俺=わし) 日暮れヤー草刈り淋しゅてならぬ 泣くな草陰のキリギリス (草陰=<さば) 今年ゃヤー豊年穂に穂が咲いた 升も取り除け箕で計る |

| 関連記事: a.阿弥陀堂の写真  上松町の東野地区の集落の中ほどにあるお堂。木曽谷で最 も古い建築物と言われている。 堂の内陣外陣とも、天井は格天井で鏡板内陣36枚、 外陣72枚に福島の山村代官のおかかえ絵師の池井裕川が 画いた花鳥の絵がある。 <関連リンク> 木曽の民謡:吉野の草刈り唄 <以下の楽譜は、上記関連リンクWebより転記>  |

| 【ぺージTop】 前p1-7<<【p1-8】 >>次p1-9" |