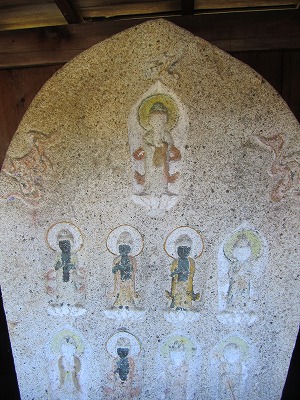

| 【目次】 前p2-7<<【p2-8】>>次p2-9 2.かんのんさま(石仏) 吉野には神社以外の道端に石仏を祀ってあった。①前野の塞ノ神、②中ざ(中沢)の塞ノ神、③ちとり原、④松 飯場(松飯場にはお堂がある-平成6年の道路拡充工事で仏石の一部は移設)、⑤ひかんべら等が主な祭り場所であ った。 (1)塞ノ神 さいのかみには、昔、幹の直径が1-トル余りの桜の大木があり、大正の末ころ枯れたらしい、昭和十年頃はま だわずかに枯れた幹が残っていた。その木の前に小さな祠があり、男女一対の道祖神が祀ってある。その前の十 字路では、正月の十五日の朝は村中の門松を燃やす場所になっていた。《写真a》《写 真b》 (2)ちいとり野原 ちいとり野原には地蔵様や馬頭観音などが紀ってあった。この原では、春の彼岸前ころ、伯楽が来て各家の馬を 一頭づつ木の枠の中に縛り付けておいて馬の血を取る行為をしていた、これは何のため、馬の何処から、どのよ うにして取ったかよく解らないが、毎年の行事であった。《写真b》 (3)松判場 まつあんばには吉野で一番多くの石仏が祀ってあった。ここも小さな草原になっており、上の方には各家の馬の 神様である馬頭観音が20数体あり《写真e》、ハパよりの方には六地蔵、地蔵様な どがあった。その中のどれかの石仏の下側に、「和泉の石工○○○」が刻んだと記したものが一体あった、此れ らの石仏を刻んだ年代は江戸時代中期(1650)頃以降であり、文化・文政前後が最も多い。 日清戦争で戦死した、「寺田仲太郎」さんの石塔も祀ってあった。また其れらの下にはお堂があり中には、十三 仏、地蔵、千手観音などが配ってあり、その横には大きな庚申塔と二十三夜塔が祀ってあった。大東亜戦争が敗 戦になる前頃までは観音堂の裏には直径1メートル余りの臭槙の巨木があり、縦半分は腐ったか、落雷にあった ためか黒焦げに名って洞のようになっていた。 石仏は毎年春の彼岸前になると「前野金太郎」という方が絵の具で色塗りのお化粧をしていた。松判場では、三 月の初旬、『虫送り』が終わってから念仏を申していたこの念仏は吉野特有のものらしく此のときは、全員が先 達の後に従いある字(卍?)の形に小刻みに歩きながら鈬を叩いて念仏を申していた。昭和十五年頃の先達は井嶺 嘉右衛門と言う方であった。 お盆(七月又は八.月)になると、この原っば《注1》で盆踊りが行われた。昭 和十五年頃までは、糸引きなどで出稼ぎに行っていた娘さん達も帰ってきたり若い人たちも大勢集まって特に賑や かに踊られた。 戦争が始まってからは、若者の多くが兵隊や軍需工場に取られ次第に戦争色が強くなって盆踊りも段々と衰退して いった。 盆踊りの種類は、木曽踊り、佐渡おけさ、伊那節、チョウナチョイナ、須原パネソ、甚句(吉野では草刈り節と 言う歌があり、王滝村の甚句とは節がわずかに違っていた)。 子供たちも火を焚いたり、『ほりよう』と言う冒陣取り見たいな遊びをして夜遅くまであそんで居た。当時は 花火なども乏しくて、線香花火くらいしか無かった。 この原っばは札建てばとなっており、原の中には上の集落と中の集落へ行く小路があり、その堺の当たり、に 、役場や農会の知らせなどを貼る建て看板見たいなものが建ててあった。 現在の松判場は道路拡張工事で、狭くなり石仏の場所や配置は昔と変わっています。 0>《写真d》 |

| 記事: <a.塞ノ神 >   <b.ちいとり野原の石像>→現在は吉野の入り口に移されました。 <

<c.松判場の神>   <d.松判場 最近の写真2015/12月> <e.松判場の馬頭観音>   《注1》松判場の小さな草原 オレの小学校頃には、ここで盆踊りが行われ姉達に付いて見に行った記憶がある。ただし何時ごろか不明ですが無 くなった。 松判場の小さな草原には、土俵が線で書いてあり、小学校の頃はよく此処で暗くなるまで相撲をとった。その関 係もあると思うが吉野の人はそれなりに強く高校では相撲部にはいる人が多かった。オレも高校では相撲部だっ たが3年の時60人ほど出場した松本市行われた昭和37年(38?)春みすず大会と、夏の高校総大長野県大会では3 位になった。 (2回とも準決勝で負けたが、なぜか3位決定戦では勝った)。 |

| 【ページTop】 前p2-7<<【p2-8】 >>次p2-9 |