| 【目次】 前p1-3<<【p1-4】>>次p1-5 (3)平安遺跡とその後裔 ◆1.平安時代の遺跡について 今回発掘調査を行った各地点〈D・E・F・G・H)から平安時代(800〜1189)と認められた、遺物や住居跡が発 見されて、今から約1000年前ころ誰かが住んでいた事が判明した。 吉野には今からほぼ70OO年前の縄文時代早期から縄文人が住んでおり、その人たちが次第に小進化しながら、弥 生時代をへて、更に進化しながら約6000年後の平安時代まで絶えることなく人が住み続いていた遺物や住居跡な どの痕跡が出現したことにより、今まで吉野で生まれた大部分の人達(途中で他地域から両養子に入り跡継ぎに な家で生まれた人い以外)は、縄文人が長期間に進化を遂げた『和人』の後裔であり平安時代(800〜1189)の 住居跡に住んでいた人達もその過程に於ける『和人』の集団であり、現代の人達の祖先であった事は間違い事実 であるものと考えられる。 この平安遺跡に住んでいた人は、いつ頃何処に行ったのか?想像しなければならない。 平安遺跡のほとんどが現在の田圃の下から出現しており、住居跡の部分は当時まだ開墾されていない部分であった。 では、この住んでいた人達は何時どこに移ったのか?このことは、かなりドラマチックな出来事の介在を経て急 激に起こったのか?、或いはなにかを機に徐々に移行して行ったのか不明であるが、この謎を次のように推理した みたがどうか。 ・平安時代の竪穴状遺構や掘立柱建物住居跡が出土したによって、当時の吉野の住人たちの生活様式は中央と比 べてかなり低いものであり、木造家屋の建築様式やその技術が普及しておらず、平安時代に入つてからもかなり 遅くまで、昔のままの掘っ建て小屋で暮らして居たことが判った。 (大化2年(646年)に大化改の詔が発令され律令国家が成立し、天皇を中心とする中央集権国家がつくりあげられ た。 国の富みはほとんど朝廷に集められ朝廷の故治に携わる貴族がその分配にあずかり、進んだ文化の恩恵によくす るととができたが、ひとたび地方に足を踏み込めば、一般の公民は竪穴式住居の土間にむしろを敷いて生活する という、縄文、古墳時代と変わらない生活をしていた。) ・木曽古道が通ったのは、平安時代より80年も前のことであり、木曽義仲が京都に攻め入ったのは平安末の1183 年である。 京都では『古今和歌集』『土佐日記』等が書かれ、宇治の平等院が建立されていた時代である。このころ吉野で はまだ掘っ建て柱の小屋に住んでいたことになる。 ◆2.平安時代は古い生活様式だった 発腰調査の中間報告に書かれた遺構の年代の特定が確かなものであるとすれば、平安時代の吉野は中央や木曽の 他所に比べてまだまだ遅れた古い生活様式を続けていたものと想像される。 鎌倉時代の永仁六年(1298年)に吉野は京都高山寺領の荘園になったとされており、木曽に木材庄園として小木 曽庄無量寿院領が成立したのは平安時代の1080年ころと想定されているが、この頃までに中央では社寺等の建築 のため畿内地方の桧山を伐りつくしてしまい、木曽の桧に目を付けてのりこんで来たのである。高山寺の荘園に なってからは、それまで誰か地方の豪族に圧迫され小さく縮こまってくらしていた吉野の人達は、この頃から荘 園主に保護され、都の人達とも交流が始まり新しい文化が活発に取り入れられるようになつた、しかも宮林の木材 も自由に切り出すことが出来るようになってきた。 やがて掘っ建て小屋から新しい木造建築の家を掘っ建て小屋と違う所に建てて移り住み始めた、それまで未開墾 であった土地も積極的に開墾して土地を広め稲の増産を計るようになってきた。このようなことは、荘園主の地 租を多く取るための政策によって起こったものであったものと考えられる。それ以来吉野の人達の生活状態はグ ングンと高まっていったものと考えられる。 従って、吉野の掘っ建て小屋の終焉は鎌倉時代の末、元弘の役が終わった頃の前後であり、吉野の大きな変革時 期の一つであったものと推察される。こ鴨長明が風越山の木曽古道を通った頃はまだ掘っ建て小屋時代であり、 その頃風越しから見た吉野の風景は、少しばかりの田圃と、焼き畑等に囲まれた中に茅葺きの掘っ建て小屋が点 々と散らばって細い煙りが立上っているような所に見えたものと想像される。 従ってこの頃までに古道を通って行った役人や文人たちはめったに吉野へ立ち入ることは無かったものと考えられ る。 元徳元年(1329年)検注使が入ってきた鎌倉時代末ころはどうだったか? 鎌倉時代に入り高山寺の荘園時になってかは鍛冶屋もでき、農具の製造修理が自由に出来るようになって、馬の 飼育も始まり、肥料も取れるようになり一層農業生産が増えてきた。吉野の村の形態は、この後の江戸時代に入 ってから固定したものと考えられれるが、原形はやはり鎌倉時代の末頃と想像される。 |

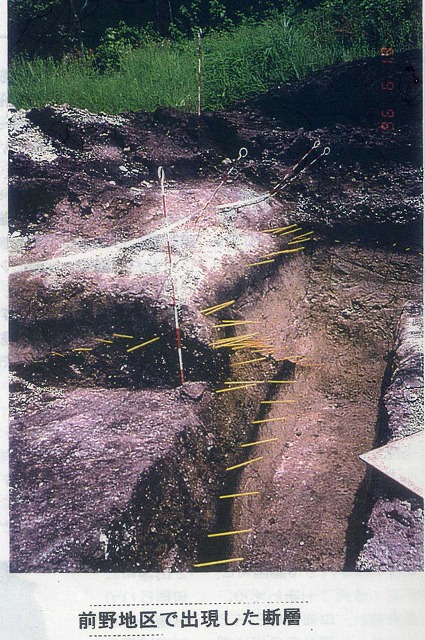

| 関連記事:(p1-17〜20) [1]前野地区で出現した断層  [2]検注使の記録 吉野の事柄につ いて記録されて残っている古文書などは殆ど見当たらない。平成五年に発刊きれた、 「楢川村村誌・ニ」に次の興味ある記録が残っている。 小木曽荘は永仁6年(1298) から延慶3年(1310)当時、仁和寺の院坊である無量寺院の所領であ った。 とこが、元徳3年(1331)仁和寺と高山寺の僧侶伺の法派関係により、小木荘は高山寺の方便智院に関係文書と ともに譲られた。(楢川村、村誌二より) 当時の小木曽壮の地名で知られのは、吉野保(上松町吉野)、永野保(大桑村長野)、水野保(南木曽町三留野)、 下保(大桑村野尻)、の四箇所である。 元徳元年(1329)京都仁和寺領の荘園であった美濃木曽荘に検注使が入って、木曽荘の耕地面積や年貢負担の割 合を確定しようとしたことがあった。検注は荘園にとっての大行事であり、かつ手間のかかのことであったらし く、数十年に一度した実施されなかったという。 元徳元年(1329年)今から670年前の記録であり、今のところ吉野に関する歴史上の記録としてはこの文書が一 番古いものである。 此のとき青野保の「郷司」「惣追」「預」など保の現地管理者として相応の費用.を負担して検注使の接待をし た記録が有る。 これらの人は、当然今の吉野のどこかの家の祖先に当たる人である。 この記録から見て当時の吉野は既に相当広い面積が開発されて稲作を主体とした農業が行われており、かなり大 勢の人が住んでいたものと考えられる。 検注作業は20人が4班くらいに別れて実施したものと考えられ、総指揮官1、書記1、追い回し2、1班は4人づつ4組。 間縄使用の測量で、1日1組当たり1町歩計ったと仮定すると、実働6日として、1×4×6=24町歩くらいになるが ?とすると当時の吉野の人口は? おおあざっぱに推定してみると、当時米と雑穀を半々に食べていたとして、 1人1年一石食うものとし、反収白米一石とすれば、二十四町歩の中水田十三町歩と想定した場合は120人程度 になり、一軒の家に6人平均として、大凡20軒くらいの大人平均として、大凡20軒くらいの家があったものと想像 される。 |

| 【ぺージTop】 前p1-3<<【p1-4】 >>次p1-5" |