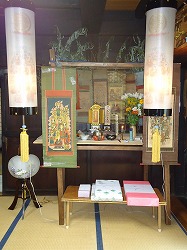

| 【目次】 前p2-45<<【p2-46】>>次p2-47 (20)お盆 お盆(7月13〜16日)七月十日は地獄の釜の蓋が開く日で、子供たちは、川へ行くことを禁じられた、閻魔様 に川え引っ張り込まれると言うことであった。それ以外の時でも、川には 「かーかんば」と言う悪霊が居ると いって川の危険な事への注を喚起された。 十三日にはお墓を掃除して花を飾り魂迎えの墓参りをした。この日までに、仏壇とは違うところに盆棚をつくり 、柳の小枝やや味噌萩を立て掛けて囲い、位牌を飾り、野菜、菓子、クルミ、干物などの食物を供えた、お寺の 小僧か和尚が各家にお経を上げに来た。十三日の夜からは『じっぼらっぼ』と呼ぶ棒の先に松明を縛り付けたも のに火をつけてお墓の方に向けて照らした。《写真a.》 十四日・十五日は、縁者の祖先のお参りのため夫れ夫れの家が盆参りに忙しい、旅に出ていた人も帰り、村は賑 やかになった。御馳走はたいしたこともなく、干鱈の甘煮、そーめん、牡丹餅、野菜(七月盆では野菜も十分取 れず、蚕飼いの都合などで後に八月盆に変わった) 十六日は、盆棚へ供えたものを盆棚に使った柳の小枝に包んで縛り、道端の薮に掛けて、盆を送った。お盆の三 日は『まつぁんば』の原っぱで盆踊りがあり、朝方まで踊っていたこともあった。 (21)二百十日の念仏 九月一日の二百十日にはお宮で巨大な栃の実の数珠を回して、百万遍の念仏を申した。 (22)吉野祭り 九月十日は吉野祭り、熊野大権現で、徳原の禰宜様が来てお祭りをした、禰宜は笛と太鼓の音に会わせて神人 の舞をした。禰宜様の迎え、送り、や酒の持ち込み、寝ずの番等は『七里』と言う当番が順番に行った、神様へ の供え物は米の『ごく』という「しとぎ」で各人一ひねりづつ貰った。 このときも、越し伯母が物売りにきていた。大人.は各人持参の重箱の御馳走を回して肴にして酒を飲んだ、子 供は火を焚いたり、「ほりよう」と言う陣取りみたいな遊びをしていた。 (23)とうかぎわ 『とうかぎわ』 「とうかんや」のこと十月十日、この日は餅を搗いたり、小豆飯やマイモを炊いて祝った。 関西などでは『イノコ』と言う。東北では、田の神がこの日山へ帰るといっているところがある。 (24)くんち 『くんち』 「御九日その日の神は御九日様食糧の最も豊富なじき戸外でなく家の中の歓喜であった。 新米を食べた。十九日は中の九日、十九日は尾との九日と言っていた。いつ祝っても良い、特に中の九日は鳥盛 りと言って渡り鳥の小鳥がよく捕れた時期を表現していた。これらを旧暦でやっていたように思う。 |

| 記事: <a.『お盆の飾りの写真>  (20)お盆の、「仏壇とは違うところに盆棚をつくり、 柳の小枝やや味噌萩を立て掛けて囲い」は、 吉野の各家で今も続いています。 この写真は2016/8/15に実家へ連絡 して送って頂いた写真です。 (21)(22)は幼少のころ見た記憶がりますが、現在も多分続いていると思います。 (23)(24)は記憶に無い。 |

| 【ページTop】 前p2-45<<【p2-46】 >>次p2-47 |