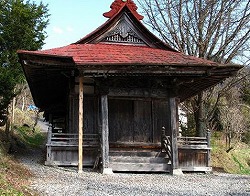

| 【目次】 前p2-11<<【p2-12】>>次p2-13 (3)笊の起源 笊の起源は、大正時代に前野金太郎(岳南生)が記した「吉野念俳の伝説」という書き物に寄ると、京都の誓願 寺へ吉野の人が念俳を習いに行って弥勒像を迎え受けたとき尊像を笊に入れて持ち帰ったのが吉野笊の始まりと書 いてある。 300年も続いたいたと思われる吉野独自の高度な伝統産業も終わりをつげた。籠を編む時の葛籠編みなどの技法 や葛などで編んだ製品は、既に縄文時代にもあった、此のことは、縄文土器文様に残されており、土器を作ると き籠の内側に粘土を押し付けて壷などの形を作り乾いてから籠を外して焼いた、と言う考古学者の定説がある。 したがって吉野の笊・籠件りは相当に古い吉時代に始まっていたものと思われる。 (4)篶刈り道の補足説明 ◆『東野と西久保』東野には家が九軒あった。部落の中ほどに阿弥陀堂《写真a》がある。 木曽古道はこの前を通過している。 お堂の天井には花鳥画が届かれている、また文政五年(1825年)に奉納された俳藷の額が掲げられており、上松 や荻原の俳人の名前が記されている。東野の人は、昔、門徒と言って仏教の浄土真宗を信心している。家の造り 方は吉野とほとんとど同じで、二階の縁側には木製の欄干があり、篶切りのころは藤蔓の葉っぱなどが干してあっ た、馬の飼料だろう。 銀杏の紅葉は殊に奇麗で村の秋はしずかで、おだやかな風景であった。 ◆西久保は海抜約1000メートルくらいで吉野よリ150メートル高い、勾配約5分の1で面積約12ヘクタールの段丘 層のうえにある比較的平らな土地である。ここは清内路峠断層の通過位置であり、風越山と荻原山の鞍部にあたる ところである。 そして木曽古道の通っていた所である。 西久保の東斜面は風越山の草カッパで、南側は赤松林、西は荻原山、北は急傾斜の雑木林で、沢沿いに吉野へ通 じるみちがある。終戦前まではカヤやススキの生い茂った草原であり、吉野の子供たちは夏休みになると、キリ ギリスをとりに行った所でもある。荻原山にはモチノキがあり皮を剥いきてトリモチをつくった。 ◆西久保には昔「西久保左近」という武士の館が有ったらしい、『木曽孝』と言う本に、天正十年「鳥居峠の合 戦」のもようが書かれており、この合戦に織田信長側として参戦した木曽義昌軍の斥候として、三十騎の部下を 率いて出撃した『荻原主水』は敵武田勝頼軍との戦で大活躍をし、遂に木曽勢は武田軍を打ち負かした。此のと き信長は義昌の軍功を賞して、信州筑摩、安曇両部を賜った。と書いてあるらしいが、『西久保左近』は『荻原 主水』一派乃至同列位の侍大将であったことから、多分、此の戦いに参戦していたものと思われる。時は天正十 年(1582年)とあるから安土桃山時代で今から約420年まえのはなしである。したがって左近が西久保に館を構え、 三十数駒の部下を養っていた当時のことを想像して見たくなる。 大々的な発掘調査を行えば当時の様子の手掛かりが見つかるかも知れないが、松林となった現在でばやはり難しい だろう。 当時既に馬は騎馬として飼育していたことは明らかであるので、西久保の原にも馬の牧場がありその他の部分は 風越山の裾野のあたりまで広大な焼き畑や切り替え畑があり、真芋、ソバ、栗、荏等の穀物や菜っ葉なども栽培し ていたと考えられる。 |

| 記事: <a.阿弥陀堂写真>  |

| 【ページTop】 前p2-11<<【p2-12】 >>次p2-13 |