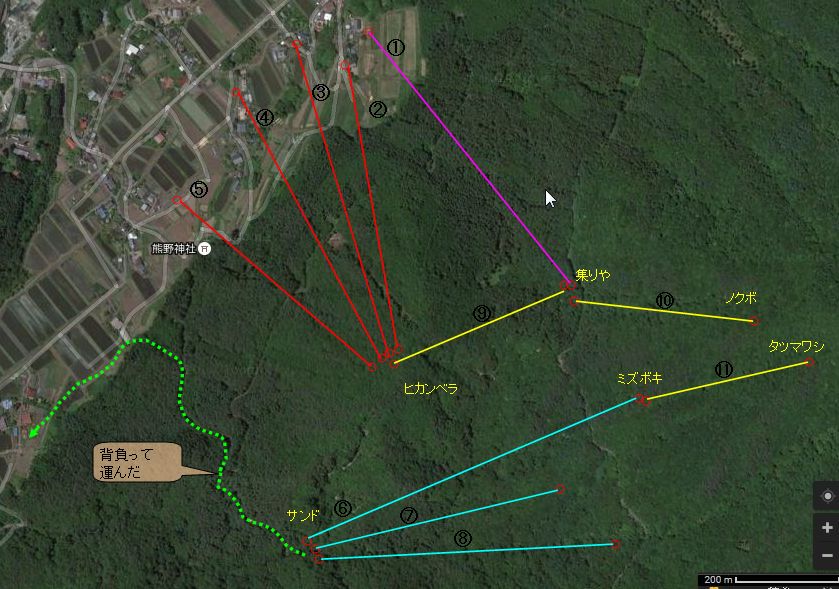

| 【目次】 前p2-13<<【p2-14】>>次p2-15 (4)吉野の馬 吉野でいつ頃馬を飼い始めたかはっきりとは解らないが、江戸時代の中期頃は、各戸で馬頭観音を祀っていた事 から、其れよりも以前から飼っていたものと思われる(西久保では「西久保左近」が今から500年前ころ騎馬に乗 って戦っていた)。 (義仲の時代1180年木曽には相当数の馬が飼育されていたことは確実である。また荘園時代の1320年検注には馬 4頭を連れて来ている)。 吉野の馬は肥料を取る為に飼育されていたものであり、農耕や乗馬、馬力などには一切使っていなかった。春か ら初夏にかけては、朝夕二度づつ山野から草を刈って馬屋に入れ、馬が食った残りの草は馬に踏ませて積み上げ ていく、初夏から秋までは、山に放牧した。秋になると、村中の人が風越山の草力ツパ上がり夫れ夫れの家の用 山でススキ、茅萱などの草丈の長い草をかる『刈り干し』刈りをして、針金(釣り越し)を使って家の近く迄運 搬した。針金は長さ何百メートルもあり、二回釣り変えて運ぶ場合もあった、遠い所は「野窪」から「集りや」 間、ここで釣り変えて「集りや」から「ひかんべら」又釣り変えて「家の近く」まで運んだ。三本の釣り越し( つるべ)直径六ミリ値の継ぎ目の無い鋼鉄線を空中に張り渡して、両端の固定はかぐらさんに似た木製の軸に巻 き付けて弛みを取って架けてあった。《写真a》 草束を釣る金具は、鉄製で細長くコの字に曲げた間に直径五センチ位の滑車を付けて、その下に吊り手を曲げた形 であった。 たまに切れることがあり、切れるとかぐらさんの軸を緩め、線をぢめんまで垂らして、針金の両端をフィゴで熱 しホーサンと言う白い粉を付けて叩いてつないだ。 草束は一束は25キロ位の重さであり、一本の針金は五分以内位の高速でかっこうしてきた、滑車はあつくなってい た。 此の草は仁子に積んだり、家の二階に上げて干しておき、初冬から春四月頃までの馬の飼料にした。馬が食い残 した干し草は馬に踏ませて次第に高く積み上がった、此れに馬糞の混じったものが堆肥になるのである。三月の 末頃になると、各家では馬屋の堆肥を運び出す『肥え背負い』と言う行事を行った。 此のときは10〜15人の人が「手間借り」と言う形の相互扶助形式で順番に各家の肥え出しをした。 背負い板は上の方に板を張り、上から縄を5〜6本たらしてその先に棒を横に取り付けてあり、肥えはこの垂らし た縄でぐるっと巻き上げ横棒を板の上に巻きつけて止めておき、背負い帯を背に掛けて背負い、田圃まで行く、 肥えを撒く地点まで来たら立ったまま両脇下げてある、先に巻きつけた置いた紐の先端を引っ張って、肥を一気 に落とす。 (つづく) |

| 記事: ■オレの実家でも、中学2年ころ(s33/1958)までは木曽馬を飼っていました。上記の小史では農耕や乗馬、馬 力などには一切使っていないとなってしますが、実際はどの家でも春にはスキを引かせて田圃を起こしていまし た。なお、田圃起には使っていたが、オトナシイ馬であり、子供の頃馬に乗ってみたかったが、馬に乗った人は見 たことが無く自分も乗った事はない。 ただしs35年頃に耕運機を購入したので、馬は使わなくなった(その頃実家は木曽馬飼育から乳牛の酪農業に変 わった) <a.針金(釣り越し)ルート図> 記憶にある釣り越しルート図を作成したが、実家の使用していた①は問題ないが、他は薄ら覚えで内容に自信があ りません。  ・上図 ⑥〜⑧は義理兄にメールで聞き記入しました。スタート点の位置は想像で記載であり、帰省時再確認して 改善します。 ・メールで確認時、②③は無かったとの指摘を受けました。しかし、二軒には1つ年上の友達おり、よく遊びに 行ったが、 その家の横には確かに針金を巻きつけた、木製の軸があった気がするのでそのまま残して置きます。 ・吉野のかさ(方言で上側)の①〜④と、下の⑥〜⑧は記入したが、中間は⑤1本ですが、他に1本有った気がす るが、場所を 思い出せないので、帰省時に聞いてみます。 ・その他、追加や訂正を判った時行い、図面の精度を上げて行きます。 ■中学校の頃は秋になると毎日のように学校から帰ると、針金(釣り越し)の終点に行って、上から刈った草束 がいきよいよく下ってくるのでそれを外して積み上げるのが毎日の仕事だった。たしか、PM3時から4時の間に 来るが、その日の都合で遅いときもあり、30分〜1時間待つことが普通だった。今のように携帯電話で連絡でき る訳ではないので、ひたすら待っていた(何時来るか判らないが、下でオレが草束を外す事になっているので、居 ないと怒れれるし家族に迷惑が掛かる)。 退屈なので教科書持って行って見ることも多々あったが、時間つぶしにはなったが、身に付いて成績が上がった と言う記憶は無い。終わると積み上げた草束を家まで運んだ。なお、自分の家の分が終わってから続けて別の家 の分が来ることもあるが、その家の外す人がまだ来ていない場合は手伝ってあげた。 <b.針金(釣り越し)のスタート台>(60年前に使用の残っていた残骸)  |

| 【ページTop】 前p2-13<<【p2-14】 >>次p2-15 |