| 【目次】 前p2-49<<【p2-50】>>次p2-51 15.夜明け前の木曽(明治の) 明治に入ってからも上流の山村だけは、まだ夜は明けなかった。かって尾張藩の藩林として取り締まられた時 代でも、住民が立ち入りを禁止されたのは、藩林の大半を占める「巣山」と「留山」に限られたものであった。 「巣山」は殿様の鷹狩り用の鷹の巣を保護する山である。「留山」幕府の用材を切り出すだけの山である。(荻 原村には無い)このほ・かに「明山」が設けられ、そこではふだんの藩用材を切り出すほか、住民の立ち入りも 自由であり、木曽五木と《注1》 《写真a》、 ケヤキを省きその他の雑木=マツ、スギ、モミ、クリなどは切ってもよかった。 住民はその木材や損木(枯れたサワラ、ヒノキなど)を売ることもできたし、自家用の建材にすることもできた。 尾張藩は山村の暮らしが下流に比べて厳しいことを承知して、税を免除したり、藩が切り出した木材やその収 益の一部を地元に還元したりしてくれていた。これを「御免荷物」といっていらしい。 ところが新政府になると、藩林はそのまま宮林になり、「宮林にはいっさい立ち入りを許さず」との政策に変わる。 生活権を奪われた住民たちは、逮捕されるのを覚悟で盗木する。松本の監獄は常に満員の有り様であったらしい。 「御一新がこれでよいのか」 と、『夜明け前』 の主人公・青山半蔵は嘆き「わたしはおてんとうさまも見ず に死ぬ」 との悲痛な叫びをあげる。 明治初期の「山林事件」指導者の一人、島崎吉右衛門は藤村の父であり、青山半蔵のモデルであった。 青山半歳は、過去の村民の生活がいかに自由であったかを、村の古い書類や証文類からたんねんにしらべあける。 「さがせばさがすほど、彼の手に入る材料は、この古い木曽山が自由林であったことを裏書きしないものは無か った。 言って見れば、この地方の遠い古は山に頼って樵務めを業とする仙人、切畑焼畑を開いて稗蕎麦等の雑穀を植え る山賤(やまがつ)、あるいは馬を山林に放牧する人達なぞが、あちこちの谷間に煙りを立てて住む世界であっ た」『夜明け前』 江一戸時代に入っても最初のうちは同様であり、やがて伐採制限が行われるようになっても 「御免荷物」や 「明山」制度などがあった。それにひきかえ、明治という時代は何という山村に苛酷な時代であっただろうか。 こうして彼は、山林解放の嘆願書を、木曽三十三か村の代表十五名で連署の上、県に差し出すのである。 こうした山村の窮状に更に追いうちをかけたのが、鉄道の開通てであった。米の自給率わずか三十パーセント 、あとは林業と街道筋の宿場の収入とで支えられてきた山村の経済は、鉄道の開通によって止めをさされる。 ※山賊(「やまがつ」と読む、「古語辞典によると=樵・山人などの山中に生活する身分の卑しい人」 と、説明 している。 と、すると藤村は吾らの先祖をこのように見ていたのか? ◆尾張藩と山村甚平に守られた江戸時代の木曽谷・特に「留山」の無い荻原村及び吉野は、宮林への出入りも自 由で、当時としては明治以後よりもずいぶん平和な村落で豊かな生活を営んでいたことが窺われる。 ◆明治七年各村の戸長が、長野県権令楢崎寛直出した書類による駒ヶ根村の産物、桧・椹 その他の材品は枚挙 にいとまなし。繭2600貫、他よりの入り繭21800貫、生糸400箇条なり、真綿4箇駄、たばこ2駄、馬100頭。 ◆明治七年地租改正に伴って、官有林と民有林の区分が行われるに当たり、筑摩県(東筑摩と西筑摩の二部が− 県となっていた)権中属本山盛徳は、農民や村の所有地・入会地などの証拠となる村明細帳など一切無視して確 定してしまった。この横暴は江戸時代の尾張藩以上で、木曽の人達は鬼権中とか本山宮林と称して彼を恨んだ。 上松町の竹村栄三郎、西野村の上田多吉、らが、自分の土地の回復を主張して、訴訟・直訴・陳情を行っている。 明治政府は一歩も譲らず「御料林守護規約」を作ってしまった。木曽の人達は江戸時代以上に、樵夫や木材運搬 をやって、賃金稼ぎをしなければならなくなった。(開田村は、江戸時代には殆どが五木禁止区域に指定されて いた、そのため盗木事件が度々おきていたらしい) |

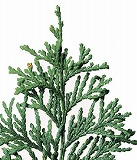

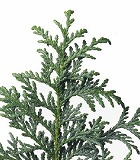

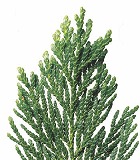

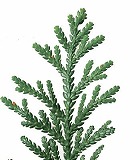

| 記事: 《注1》「木曽五木」について 木曽五木の名前は、小学校4年の時先生が木曽節を歌いながら教えてくれた。1小節ごとに先生の後について全 員で歌いその歌を覚えたら自然に木曽五木の名前を覚えた。以下歌詞ですが、オレが未だに覚えているので、多 分同級生も現在もこの歌を歌えると思う。 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 木曽のナァー なかのりさん 木曽の名木 ナンチャラホーイ ひのきにさわら ヨイヨイヨイ ねずにナァー なかのりさん ねずにあすひに ナンチャラホーイ こうやまき ヨイヨイヨイ ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ <a.木曽五木の葉の写真> 左から、①ひのき、②さわら、③ねずこ、④あすひ、⑤こうやまき(下段は裏)           ①ひのき②さわら、の区別は木を見ただけではプロでも区別は付きません、下段の葉っぱの裏で、 白いY字模様は「ひのき」で、白いZ模様が「さわら」です。 木が大きくて葉っぱが見えないときの判別方法としては、少し皮を剥がし匂いを嗅げば区別が出来ます。 ■夜明け前に出てきた木曽語(方言) 島崎藤村の長編小説「夜明け前」の、第一章上、第一章下、第二章上、第二章下、約1300ページの中に話し言 葉として、沢山の木曽語(方言)の記述がありましたが、これを読んだ方はスンナリ言葉の意味が判ったかな? オレは2〜3個始めて聞く言葉があったが(それは記述の後ろにカッコで説明書きがあり理解できた)、それ以外 は普通に読んで、何の抵抗もなく自分が話している感覚で小説に入って行けた。木曽の人が書いた本は、木曽の 人が読む場合はスムーズに理解出来ると感じたしだいです。前ページ「14.言葉」で木曽語を思いだして一覧表 にしたが、漏れを探す意味もあり、「夜明け前」にあった、気がついた方言を拾い出して以下の表にしました。も し何かの参考になる事が出来れば嬉しい。 |

15-1 夜明け前に出てきた方言

| 方言 | 意味 | 使用例及び上記補助説明 | 備考 | No |

| あらすか | 「ある」の反対語 | ゆとりがあらすか(無い) | 夜明け前(二部上) | 1 |

| あらすかい | ありません | 夜明け前(二部下) | 2 | |

| えらい | 大変 | どえらい事をした(大変な事をした) | 夜明け前(一部下) | 3 |

| えらい | 体がしんどい、だるいの意 | えらい仕事(疲れる仕事) | 夜明け前(二部上) | 4 |

| くたぶれた | 疲れた | 夜明け前(一部下) | 5 | |

| そんなら | それなら | 夜明け前(一部上) | 6 | |

| だすぬけ | 突然 | 夜明け前(二部上) | 7 | |

| だちかん | ダメだ | らちがあかんの訛り | 夜明け前(一部上) | 8 |

| だちん | お礼金、祝儀 | 夜明け前(一部上) | 9 | |

| たまげる | 驚いた | 夜明け前(二部下) | 10 | |

| たわけ | バカ(馬鹿)の意 | 夜明け前(二部下) | 11 | |

| てきめん | 早急に、直ぐに | てきめんに(直に)効果があった | 夜明け前(一部上) | 12 |

| でっかい | 大きい | 夜明け前(二部上) | 13 | |

| てんで | ほとんど | てんで(ほとんど)判らない | 夜明け前(一部上) | 14 |

| とろくさい | 「愚鈍だ」の意。 | やることがとろくさい(遅い) | 夜明け前(一部上) | 15 |

| どんなずら | どのように思うだろう | 夜明け前(一部上) | 16 | |

| ねぎ様 | 神主 | 夜明け前(一部上) | 17 | |

| へぼく | 弱くなった | 体がへぼく(病気がちに)なった | 夜明け前(二部上) | 18 |

| まごつく | 「スムーズに行かない」の意 | 夜明け前(二部上) | 19 | |

| やかましい | うるさい | 夜明け前(一部上) | 20 | |

| ロ・・〜ずら | 「〜だろう?」の意 | 夜明け前(一部上) | 21 | |

| ロ・・〜せまいか | 「〜しよぅよ」の意 | 言わない事にせまいか(しよう) | 夜明け前(二部上) | 22 |

| ロ・・〜だわい | ・・だよ/そのとおり | 夜明け前(二部下) | 23 | |

| ロ・・だで | ・・なので | 暇だで(暇なので) | 夜明け前(一部上) | 24 |

| 【ページTop】 前p2-49<< 【p2-50】>>次p2-51 | ||||